「主体性と自主性」を理解するポイントのキーワードは、「心って何」を理解することです。

昔の人が心をハートマークに置いたのは、心を心臓と考えていたからです。

それはなぜかというと、あることが起って不安になったり、腹が立ったら、心臓の動きが変化するからです。

心臓が変化するとは、心拍数が変化するということです。

つまり、心の変化とは、心臓が「ドキドキッ」としたり「ドッキンドッキン」と変化するということ。

だから、心は心臓にあると考えられたのでしょう。

しかし、現在、医学的に分かってきていることは、心臓は自律系の働き(生命活動をコントロールする働き)をしているから、本来は安定して心拍を打とうとしているということです。

ところが、なにかあると心拍数が変化します。それはどういうことでしょうか。

心臓は自分で変化している訳ではありません。

心臓は自律系の働きにより、自分で心拍を打っていますが、もうひとつ心臓に対して命令(電気信号)を送ってくるところがあります。

心臓は毎分70拍で動いているのに、これにプラスして30拍/分 足される命令がくると、100拍/分になります。

このプラス30拍/分の命令を出すのが「心」なのです

心臓は人間が持つ恒常性により、本来安定した心拍数を打つはずが、「心」の作用によって心拍数が変化するということなのです。

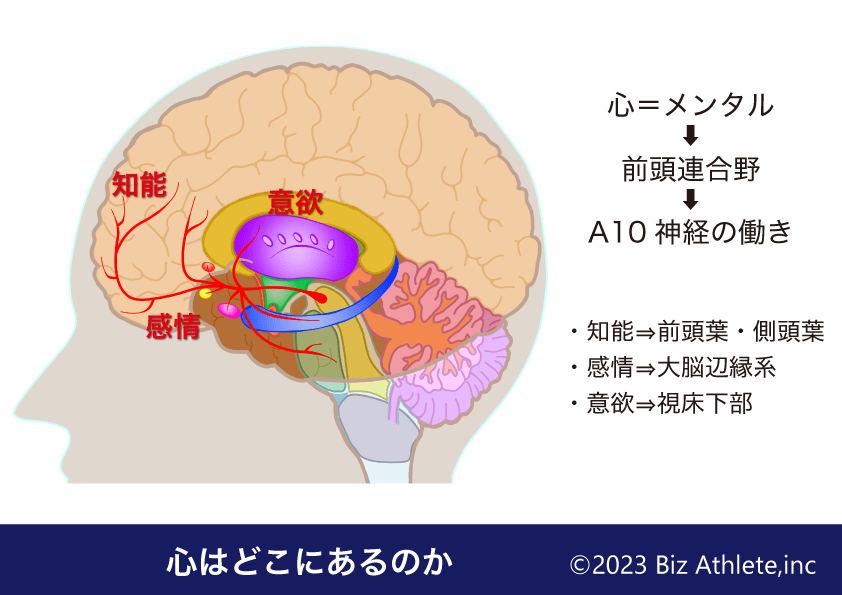

では、前頭葉とはどんな働きをするのでしょうか。

前頭葉というのは、情報検索をしたりする、パソコンでいえば、OS(windows)のような働きをしていて、記憶素子は別にあります。

例えば、試合などで過去に嫌な経験をしてその思い出があるとすると、試合前になると想起プロセスが起こり、その嫌だった試合の思い出を引っ張りだしてきます。

そして、その思い出が出てくると、緊張していきます。

その緊張がA10神経に命令をして、自律神経を伝わって心臓のドキドキを増やすということです。

ここの指令が自律系の指令にプラスして、心臓に働きかけるということです。

ということは、心を鍛えるというのは、心臓そのものを鍛えるということではないようです。

鍛えなければならないのは、心。つまり前頭葉であり、A10神経です。

それを鍛えるとはどういうことかというと、判断力を鍛えるということです。

正しい判断を脳が覚えたら、脳(心)の緊張感は少なくなります。

しかし、誤った判断を覚えてしまうと、脳(心)は緊張してしまいます。

例えば、車のアクセルとブレーキを間違った場合。

またバックで車庫入れするときにハンドルのさばき方が分からない場合。

それは車の動きとハンドルのきり方のメカニズムや判断が分かっていないからですね。

だから緊張するし、上手くいかないのです。

※参考記事 「心(メンタル)を強くするとは」

先ほどの話より、心を鍛えるとは、判断力という「心を養う」ことができるかどうかという話になりますね。

もし、あなたが子どもや部下を主体性のある人間に育てたければ、より「判断をする」ことをさせなければなりません。

しかし、往々にして日本の教育では『言われた通りにしなさい』、『言われる前に教えた通り動きなさい』という自主性を重んじる指導が多いため、判断力がつきません。

では、その判断力をつけるために、どういうことに気を付けないといけないかというと、大脳新皮質に判断をするための材料を勉強させなければいけないのです。

例えばいろんな人の行動を見せたりするや、スポーツではプロ選手のプレーを見せるなど『あの場合はこうするんだ』などの材料を入れます。要は、情報のインプットです。

そうやって判断の素になる材料を入れることによって、だんだん判断基準がはっきりしてくるのです。

経験がなかったら、判断のしようがありません。

だから、スポーツの指導では

情報(材料)をたくさん積み重ねさせます。

そうこうしているうちに

『あの場合はこうすればいいんだ』

『この場合はこうすればいいんだ』など

少しずつ判断ができるようになってくるのです。

スポーツではアメリカなどのスポーツ先進国と日本のジュニア選手の育ち方は大きく違います。

例えば、アメリカではジュニア時代にたくさんの経験を積むことができるように、何種類かのスポーツをやらせるなどしています。

しかし、日本では小さいころから一種類のスポーツだけに特化させます。

だから、野球・サッカー・テニスの世界では、16歳くらいまでの日本の選手は世界でもトップクラスの強さがありますが、その年齢を超えるといきなり外国の選手に勝てなくなったりすることが多々あります。

実際、昔お付き合いがあったテニスの元プロ選手に話を聞いたことがあります。

彼は、世界最速サーバーで鳴らしたアンディ・ロディック選手とジュニア時代、アメリカで一緒にトレーニングをしていたそうです。

そして、そのジュニア時代、彼はロディック選手に簡単に勝てていたそうですが、16歳を超えるようになると、ロディック選手がやたらと強くなって、すぐに世界ランキングのトップクラスになってしまったそうです。

日本の選手は自主性を重んじた指導を受ける分(例えば指導者の指示するパターンのみを練習する)、判断するという経験が少なくなっています。

すると、応用が利かなくなって勝てなくなってくるのです。

これは、なにもスポーツだけに限らず、日本の教育界・社会がそういう風潮にあります。

主体性を育てるとは、経営者を育てるというようなものです。

経営者は判断が連続しますから、自主性では務まりません。

だから、自分で正しく判断する力、自己マネジメントに長けています。

つまり、子どもや部下の判断力をつける手助けするのが、我々指導的立場にある人間です。

子ども、選手、部下に対して、指導者の言うことを聞かせる存在であってはならないのです。